第38回 遅延について その②

何かに取り組む時、最初は取り組む対象自体が新鮮なので、意識している一定の期間では継続することができます。例えば、運動しようと決めたら、1週間ぐらいは予定した運動はできます。しかし、時間がたつにつれて、意識が薄れてくるところに、他のやりたいこと、例えば外食や仕事の都合などで、どんどんやるべきことをスキップして、いつになっても、「やろう」と決めたことが習慣化されずに終わってしまいます。

言い換えると、強い意志によって「やろう」とすることが推進されるレベルでは、特殊ではありますが、当初より相当強い意志を持つ人、または行動管理が強要される環境であれば、行動自体が習慣化されやすいです。しかし、そうでなければ(私のように自分に甘い人間では)、ほとんどは中途半端に終わってしまいます。なぜ、強い意識が必要なのでしょうか?新しい行動が習慣になるためには、長い期間において、何度も反復運動が必要なのです。慣れていない間は、毎回毎回辛い気持ちが伴います。辛い気持ちに打ち勝つためには、強い意識が必要からだと思います。

簡単に言えば、やることが辛いから続かないのですが、そこにある種の工夫を施し、楽しくアレンジできれば、誰もが進んでやりたがるはずです。一方で、人間の心理では、辛いことの後に楽しいことがあれば、辛いことはほとんど忘れて、楽しい思いだけを記憶に残す仕組みになっているそうです。毎日の辛い練習を繰り返すスポーツマンが、大会で1位になれば、また、新たに1位になるために日夜練習に取り組む、これこそ最たる事例です。であれば、習慣化したい行動を行ったら、何かご褒美を与えてはどうでしょうか。努力の後には対価をもらえばよい、と考えます。

計画性と遅延について整理してみましょう。

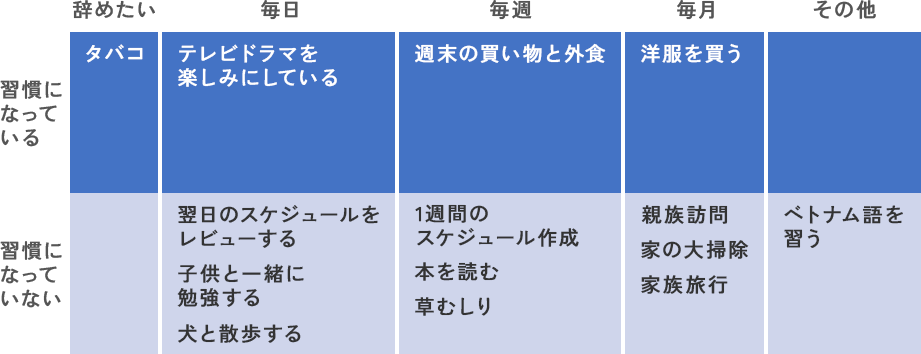

まずは、自分の行動パターンを棚卸しすることから始まります。習慣になっているかどうか、そして、その習慣の反復期間(毎日、毎週、毎月など)という二軸で棚卸しします。習慣化したい行動と習慣になっている行動を対で組み合わせてみると、下記が考えられます。

- 子供の勉強を見てあげたあとは、ご褒美としてテレビドラマをみることができる。

- 庭の草むしりをしっかりできていたら、ご褒美として、週末の買い物と外食ができる。

- 家の掃除ができたら、ご褒美として、お洋服を買うことができる 等々

ちょっと幼児的な感じもしますが、大人でもご褒美は必要なので、楽しく取り組むことができます。取り組む時、留意点はいくつかがあります。

- 一度にたくさんのご褒美が付与される行動は、失敗のもとです。頭が混乱してストレスになり、楽しいご褒美も楽しくなくなり、疲弊して、投げ出すこともあり得ます。

- 目的は、新しいやるべきことを習慣化すること。つまり、ご褒美がなくても楽しく行えることです。ですので、取り組むにつれて、新たにやるべきことを深堀りし、新しい発見をどんどん取り入れるべきです。次第に、新たにやるべきこと自体も楽しくなります。

- 人間はロボットではないので、完璧でスキのないスケジュールで動くのには限界があります。なので、何もしない、あるいは思い付きで何でもやってもよい無計画時間を、計画に入れる必要があります。

いかがでしょうか?

日本という社会は、私から見ると、とてもシステマティックに動いています。社会的な行事、企業内行事、礼儀作法…たくさんあります。そうやって、多くの良い習慣が形成されているのに対して、ベトナムでは休みが少ないし、みんなそれぞれ自由勝手に動いているので、時間を守ることも含めて、あまり多くの良いとされる習慣を持っていません。私自身も、以上の方法でとても簡単にいろいろ取り組むことができていますので、これから情報を拡散して、より多くの人が良い習慣作りできることを願っています。

次回は、諦めやすい癖 Give Upについて、考えたいと思います。